願いを込めて飾っただるま。

その役目を終えた時、どのように処分すれば良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。

感謝の気持ちとともに、適切な方法で供養し、手放したいですよね。

今回は、だるまの処分方法について、いくつかの選択肢を比較しながらご紹介します。

だるまの処分方法

寺社での供養

願いを込めただるまは、寺社で供養するのが最も一般的な方法です。

多くの寺社では、だるまだけでなく、お守りや御札なども一緒に供養を受け付けています。

供養料は寺社によって異なりますが、1,000円~5,000円程度が目安です。

郵送で対応している寺社もありますので、遠方にお住まいの方でも利用しやすいでしょう。

ただし、郵送の場合は送料が別途かかる場合があります。

どんど焼きでの処分

どんど焼きは、正月飾りなどを焼却する行事です。

地域によってはだるまの焼却も受け入れている場合があります。

費用は無料の場合が多いですが、受け入れ可否や対象物を事前に確認する必要があります。

自治体への廃棄方法

だるまを自分で供養した後、自治体のゴミ収集に出すことも可能です。

ただし、だるまの大きさや素材によって、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみなどに分別が必要になります。

自治体のホームページなどで、正しい分別方法を確認しましょう。

大きなだるまは粗大ごみとして扱う必要があり、予約や手数料が必要になるケースもあります。

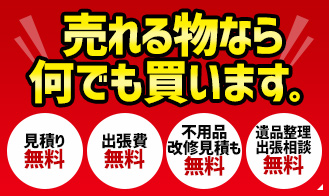

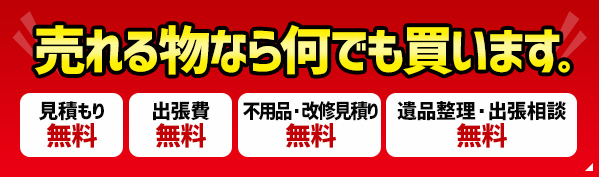

不用品回収サービスの利用

時間がない、処分方法がわからない、といった場合は、不用回収サービスを活用するのが便利です。

だるま以外の不用品もまとめて回収してもらえるので、片付けの手間を大幅に削減できます。

費用については、依頼前にしっかりと見積もりを確認しましょう。

不用品回収サービスの活用

サービスの選び方

不用品回収サービスを選ぶ際には、いくつかの点に注意しましょう。

会社の住所や電話番号が確認できるか、口コミや評判が良いか、スタッフの対応が丁寧か、見積もりが明確で追加料金がないかなどを確認し、信頼できるサービスを選びましょう。

処分にかかる費用

不用品回収サービスの費用は、回収する不用品の量や種類、距離などによって変動します。

だるま1点だけの依頼でも対応可能な場合が多いですが、他の不用品とまとめて依頼することで、費用を抑えられる可能性があります。

スムーズな依頼方法

多くの場合は、電話やインターネットで簡単に依頼できます。

依頼する際には、だるまのサイズや数、その他の不用品があるかどうかなどを伝えましょう。

回収日時や作業内容についても、事前に確認しておくとスムーズです。

まとめ

だるまの処分方法は、寺社での供養、どんど焼き、自治体への廃棄、不用品回収サービスの活用など、いくつかの選択肢があります。

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるので、ご自身の状況や考え方に合った方法を選びましょう。

特に、時間がない方や、複数の不用品を処分したい方には、不用品回収サービスの利用がおすすめです。

感謝の気持ちとともに、だるまの役目を終えさせてあげましょう。